プラチナサテンめっき開発

新しいめっき開発は、

遊びの中から生まれた。

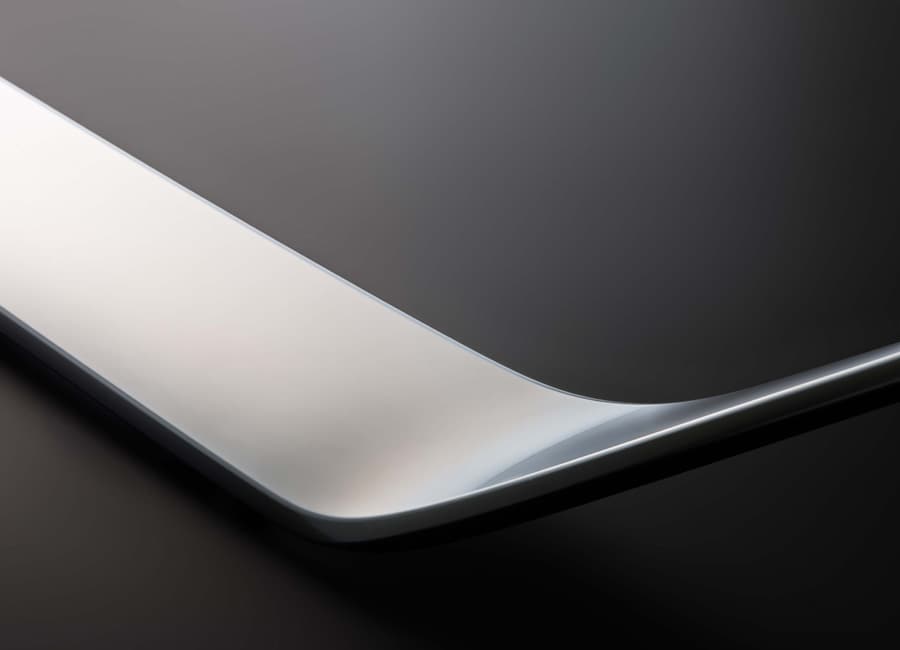

質感は本物以上と評価の高い、Kakiharaのプラチナサテンめっき。塗装では真似のできない光沢感のあるツヤ消し調外観を実現し、高級感のあるメタリックな表現を可能にしました。この難度の高いめっき開発は、実はニーズを先取りし、技術者たちが自由に実験を行う遊びの中から生まれた技術のひとつなのです。

質感は本物以上と評価の高い、Kakiharaのプラチナサテンめっき。塗装では真似のできない光沢感のあるツヤ消し調外観を実現し、高級感のあるメタリックな表現を可能にしました。この難度の高いめっき開発は、実はニーズを先取りし、技術者たちが自由に実験を行う遊びの中から生まれた技術のひとつなのです。

新プロセス開発室

王路 貴史

新しいプロセス開発はビーカーテストから。新しい量産ラインの構築をはじめ、依頼に応じた製品のめっき製造工程の検討などを担当。

従来のサテンめっきは、サチライト、パールブライト、ベロアなど、ツヤの消えた色調でしたが、新たにツヤが明るめのサテンめっきをヨーロッパの薬品メーカーが2008年に開発。「これは面白そうだ」と着目し、そのめっき薬品をいろいろ試して、めっきサンプルを自由に作って遊んでいたのがすべての始まりです。

それから数年後。ある自動車メーカーのデザイナーや設計者の方が見学に来社された時に、「探し求めていたものがここにあった!」と、そのサンプルを握って離さなかったというエピソードがあります。ヨーロッパで見た色調がここにあったと。ニーズを先取りして育ててきた技術に、時代がようやく追いついたのです。

とは言え、採用決定に至るには性能を客観的に評価する必要がありました。そこでKakiharaは、自らに厳しい性能試験を課しました。マイナス30度からプラス80度までの冷熱サイクル試験をはじめ、世界中の様々な場所・天候で走行し、耐久性、耐油性、耐磨耗性などを検証するという意地悪試験に2年の歳月をかけたのです。

意地悪試験は、Kakiharaのプラチナサテンめっきは、どうあるべきかという性能基準を定める意味がありました。さらに言えば、悪条件や異なる条件でも安定性を確保し、求める範囲の色調や性能を量産体制で維持していくためのもので、“供給責任を果たす”という決意の表れでもあったのです。

そして、いよいよ量産化へ。めっき液のかく拌方法、薬剤の補給の方法、濾過の方法、めっき液の組成濃度など、検討テーマは多岐に渡りましたが、最も難しかったのは、常に一定の色調になるようにコントロールすること。温度、濃度、時間、ツヤを出す薬剤の量とタイミングなどを試作段階で見極めていきました。

一方で、生産効率を高めるために、薬品の長寿命化を図る液の浄化方法についても試行錯誤を重ねた結果、お客様が求める高い品質と短納期・低コストの両立を実現する量産ラインを立ち上げることができたのです。医療用機材を使うことで問題が解決できた場面もあり、技術者には理論と経験に加えて、発想力も大いに求められます。

最初に1万台という話で量産ラインを構築しましたが、蓋を開けてみたら3万台もの受注が!2年後にダイレクトめっき方式のラインを追加したのですが、さらに大大増産になり、その上、新たに3価クロムのダーク調めっきを開発したので、追加したラインを化学ニッケル方式に大改造するという展開になりました。

現在は、プラチナサテンに、ダーク調めっきを組み合わせることで、新たな加飾バリエーションを次々と誕生させています。また、融雪塩対応の3価クロムとのコラボで極寒地域にも対応。これからもデザイン思考型の開発を進め、自動車部品のデザイン性の飛躍的向上と、新しい機能性を追求していきます。